关于冬至的古诗

作者:小编 • 更新时间:2024-12-12 05:15:45 •浏览:

一、冬至古诗的历史背景与文化意义

冬至在古代是一个极其重要的传统节日,其历史背景深厚,文化意义重大。

在中国古代,冬至被视为 “大吉之日”。古人通过观测太阳和北斗星,确定了冬至这个节气。商朝末年,春分、秋分、夏至、冬至四个节点基本确定。到周代,选取一年中日影最长的一天作为新年起点,冬至便是这个重要的日子。《太平御览・时序部》记载:“十一月建子,周之正月,冬至日南极,影极长。阴阳日月,万物之始,律当黄钟,其管最长,故有履长之庆。” 可见冬至在古代历法和时间体系中的重要地位。

冬至不仅是时间节点,更标志着一年将尽,岁寒冬暮。古人对冬至的感受往往引发诸多感慨,这些感慨也体现在了大量的古诗之中。冬至古诗反映了当时的社会风貌和人们的生活状态。比如,在唐代,冬至是一个重要的节日,朝廷会举行隆重的祭天大典,民间也有各种庆祝活动。诗人们在这个时候,会通过诗歌表达自己对生活的感悟和对未来的期望。

这些古诗还蕴含着丰富的文化内涵和情感寄托。一方面,冬至古诗体现了古人对自然的敬畏和顺应。古人认为冬至是 “阴极之至,阳气始生”,是阴阳转化的重要节气。诗人们常常通过描写冬至的自然景象,如 “一阳始生”“葭灰飞动” 等,来表达对自然规律的认识和尊重。另一方面,冬至古诗也表达了古人对家庭、亲情和友情的珍视。许多诗人在冬至时节,会思念远方的亲人、朋友,如白居易的《邯郸冬至夜思家》、杜牧的《冬至日遇京使发寄舍弟》等,这些诗歌充满了浓浓的亲情和友情。

总之,冬至古诗是中国古代文化的重要组成部分,它们不仅反映了当时的社会风貌和人们的生活状态,还蕴含着丰富的文化内涵和情感寄托,具有重要的历史价值和文化意义。

二、著名诗人笔下的冬至之景

(一)杜甫的冬至诗

杜甫作为唐代伟大的现实主义诗人,其笔下的冬至诗充满了深沉的情感和对生活的感悟。

- 《至后》:此诗描写了冬至之后,日子渐长的景象。“青袍白马有何意?金谷铜驼非故乡。” 诗人身着青袍,骑着白马,身处异地他乡,心中充满了陌生感。“金谷铜驼” 这一形象,进一步强化了诗人的孤独与惆怅。金谷园的繁华与铜驼街的热闹,都无法让诗人找到归属感。此时,梅花欲开,却无人共赏,棣萼一别,兄弟分离,诗人心中的思念之情愈发浓烈。“愁极本凭诗遣兴,诗成吟咏转凄凉。” 诗人本想通过写诗来排解心中的愁苦,然而诗成之后,却更加感到凄凉。这首诗展现了诗人在异乡的孤独、对故乡的思念以及对人生的感慨。

- 《冬至》:“年年至日长为客,穷愁潦倒。” 每年的冬至,诗人都漂泊在外,穷困潦倒,心中充满了无奈。“江上形容独老,天边风俗自相亲。” 诗人在江边,形容憔悴,独自老去。然而,天边的风俗却让人感到亲切,这更加凸显了诗人的孤独。“雪后临丹壑,朝来散紫宸。” 雪后,诗人来到丹壑,清晨又离开紫宸。这里的丹壑和紫宸,或许象征着诗人曾经的辉煌与如今的落魄。“心折路迷,表现流离异乡与仕途无望的伤感与迷茫。” 诗人心中充满了痛苦,前路迷茫,不知何去何从。这首诗深刻地反映了诗人在异乡的艰难处境和对未来的迷茫。

- 《小至》:“天时人事日相催,冬至阳生春又来。” 诗人敏锐地感受到了冬至前后时令的变化。随着时间的推移,春天即将到来,给人带来了希望。“刺绣五纹添弱线,吹葭六管动飞灰。” 刺绣姑娘添丝加线,赶做迎春的新衣;律管内的灰相应飞出,预示着冬至的到来。“岸容待腊将舒柳,山意冲寒欲放梅。” 堤岸好像在等待腊月快点过去,好让柳树舒展枝条;山中的腊梅冲破寒气,傲然绽放。这首诗充满了生机与活力,展现了诗人对春天的期待和对美好生活的向往。

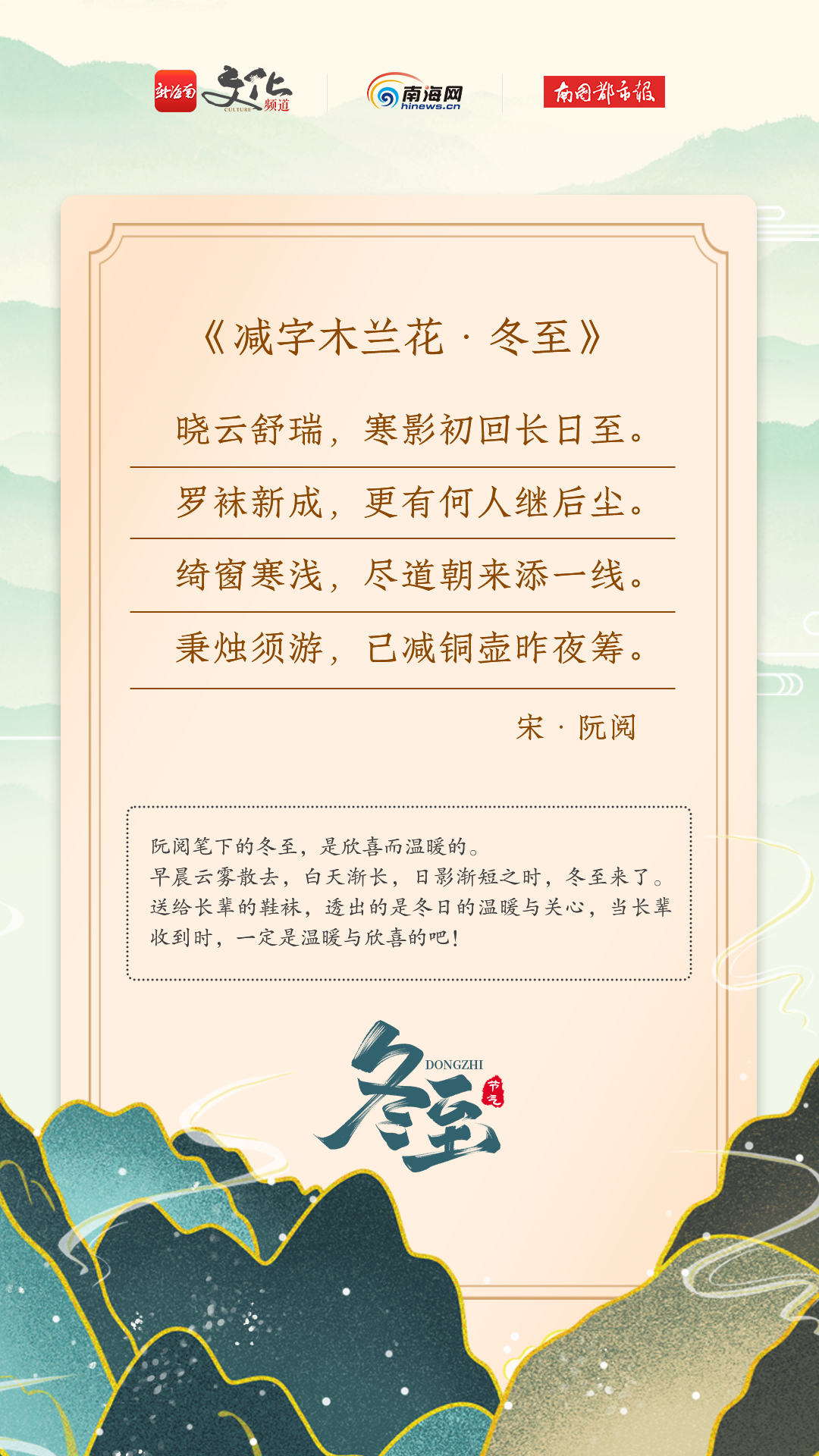

(二)白居易的冬至诗

白居易的冬至诗,以其细腻的情感和深刻的人生感悟,打动了无数读者。

- 《邯郸冬至夜》:“在邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。” 诗人在邯郸的驿馆里,独自度过冬至夜。抱膝而坐,只有影子相伴,营造出了深沉寂寥的氛围。“想得家中夜深坐,还应说着远行人。” 诗人想象着家中的亲人在深夜里坐着,谈论着自己这个远行的人。这种从对方角度出发的写法,更加深刻地表达了诗人对家的思念。这首诗通过对冬至夜晚的描写,展现了诗人在异乡的孤独和对家人的思念之情。

- 《冬至夜怀湘灵》:“艳质无由见,寒衾不可亲。” 诗人思念着心爱的人,却无法相见,寒冷的被子让人感到孤独。“最长夜,独眠人。” 冬至夜是一年中最长的夜晚,诗人独自入眠,心中充满了孤独之感。这首诗抒发了诗人在孤独中的思念之情。

- 《冬至宿杨梅馆》:“十一月中长至夜,三千里外远行人。” 点明了时间和诗人的处境。在这个漫长的冬至夜,诗人作为远行人,独自宿在杨梅馆。“独宿杨梅馆,冷枕单床一病身。” 冷枕单床,加上身体不适,尽显孤独与凄凉。这首诗展现了诗人在旅途中的艰辛和孤独。

(三)杜牧的冬至诗

杜牧的《冬至日遇京使发寄舍弟》,表达了对家乡和亲人的思念,以及对家国的忧虑。

“他乡正遇一阳生,樽前愁家国,唯忆弟兄。” 诗人在他乡正好遇到冬至,阳气初生。在酒杯之前,诗人心中充满了对家国的忧愁,唯有回忆起兄弟之情,才能得到些许慰藉。“旅馆夜忧姜被冷,暮江寒觉晏裘轻。” 诗人在旅馆的夜晚,担心弟弟的被子不够暖和;在暮色中的江边,又觉得自己的衣服太过单薄。这里用了 “姜被冷” 和 “晏裘轻” 两个典故,体现了诗人对兄弟的关爱之情。“竹门风过还惆怅,疑是松窗雪打声。” 贫寒门前,一阵寒风吹过,诗人心中充满了惆怅,甚至怀疑是松窗上雪花敲打的声音。这首诗通过对异乡冬至的描写,表达了诗人对家乡和亲人的深深思念,以及对家国命运的忧虑。

(四)朱淑真的冬至诗

朱淑真作为宋代著名的女词人,其冬至诗充满了对自然和生活的热爱。

《冬至》:“黄钟应律好风催,阴伏阳升淑气回。” 黄钟律管应合冬至历象,和风催动,阴气潜伏,阳气回升,温和之气逐渐回来。“葵影便移长至日,梅花先趁小寒开。” 葵菜影子相应移动,冬至这天白昼最短;腊梅花儿率先趁着小寒时节即将盛开。“八神表日占和岁,六管飞葭动细灰。” 八方之神的卦象都占得明年是个丰收年;玉制第六管黄钟管芦苇膜灰便自动飞出,应冬至节。“已有岸旁迎腊柳,参差又欲领春来。” 岸边的迎腊柳已经长出,参差不齐的枝条,又要引领春天的到来。这首诗描绘了冬至的自然景象,表达了诗人对时令变迁的敏感和对春天到来的期待。

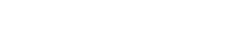

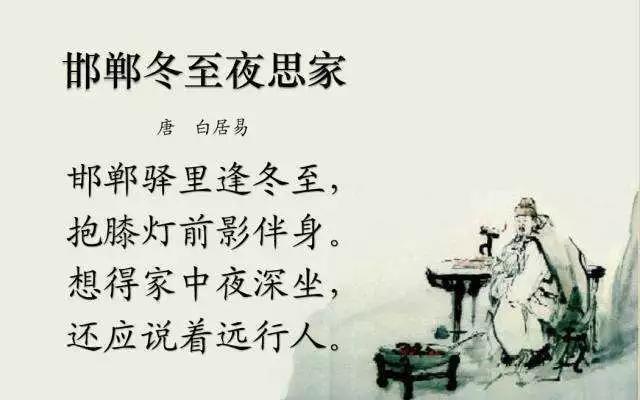

三、其他诗人的冬至佳作

除了上述几位著名诗人,还有许多诗人也留下了精彩的冬至古诗。如韦应物、权德舆、韩偓、陆游、苏轼、梅尧臣、汪宗臣等,他们的诗作从不同角度展现了冬至的节气特点、风俗人情和诗人的情感世界。

韦应物在《冬至夜寄京师诸弟兼怀崔都水》中写道:“理郡无异政,所忧在素餐。徒令去京国,羁旅当岁寒。子月生一气,阳景极南端。已怀时节感,更抱别离酸。私燕席云罢,还斋夜方阑。邃幕沉空宇,孤灯照床单。应同兹夕念,宁忘故岁欢。川途恍悠邈,涕下一阑干。” 诗人在冬至夜,远离京城,羁旅他乡,心中充满了对素餐之愧和别离之酸。诗中既表达了对时节变化的感慨,又流露出对故岁欢乐的怀念和对前途的迷茫。

权德舆的《朔旦冬至摄职南郊,因书即事》描绘了冬至时节的庄重与祥瑞:“大明南至庆天正,朔旦圆丘乐七成。文轨尽同尧历象,斋祠忝备汉公卿。星辰列位祥光满,金石交音晓奏清。更有观台称贺处,黄云捧日瑞升平。” 此诗展现了冬至祭祀的盛大场面,以及对国家繁荣昌盛的祝愿。

晚唐诗人韩偓的《冬至夜作》别具一格:“中宵忽见动葭灰,料得南枝有早梅。四野便应枯草绿,九重先觉冻云开。阴冰莫向河源塞,阳气今从地底回。不道惨舒无定分,却忧蚊响又成雷。” 诗人在冬至夜,通过对葭灰动、早梅开、阳气回等景象的描写,表达了对时节变化的敏锐感知,同时也流露出对未来的一丝忧虑。

陆游的冬至诗充满了对岁月和人生的感慨。如《冬至》中 “岁月难禁节物催,天涯回首意悲哀。十年人向三巴老,一夜阳从九地来。上马出门愁敛版,还家留客强传杯。探春漫道江梅早,盘里酥花也斗开。” 诗人感叹时光飞逝,冬至的到来更增添了天涯游子的悲哀。而在《冬至夜坐作短歌》中,诗人冬至夜打坐,感受一阳萌生,如婴儿未离乳般热爱这种状态,又担忧杂念破坏。《老遇阳生海上村,川云漠漠雨昏昏。邻家祭彻初分胙,贺客泥深不到门。万卷纵横忘岁月,百年行止付乾坤。明朝晴霁犹堪出,南陌东阡共一樽。》则通过描绘冬至日的景象,表达了对春天的期待和对生活的热爱。

苏轼的冬至诗风格多样。在《冬至日独游吉祥寺》中,“井底微阳回未回,萧萧寒雨湿枯荄。何人更似苏夫子,不是花时肯独来。” 写尽了冬至的萧瑟苍凉,展现了诗人孤芳自赏的人生态度。而在《冬至与诸生饮酒》中,诗人与好友欢聚一堂、饮酒作乐,“小酒生黎法,乾糟瓦盎中。芳辛知有毒,滴沥取无穷。冻醴寒初泫,春醅暖更饛。华夷两樽合,醉笑一欢同。” 诗中充满了旷达欢乐的心情,传递出积极向上的人生态度。

梅尧臣的《冬至感怀》“衔泣想慈颜,感物哀不平。自古九泉死,靡随新阳生。禀命异草木,彼将羡勾萌。人实嗣其世,一衰复一荣。” 表达了对亲人的思念和对生命兴衰的感慨。

汪宗臣的《水调歌头・冬至》“候应黄钟动,吹出白葭灰。五云重压头上,潜蛰地中雷。莫道希声妙寂,嶰竹雄鸣合凤,九寸律初裁。欲识天心处,请问学颜回。冷中温,穷时达,信然哉。彩云山外如画,送上笔尖来。一气先通关窍,万物旋生头角,谁合又谁开。官路春光早,箫落数枝梅。” 以冬至为契机,表达了对人生的感悟和对未来的期望。

四、冬至古诗的艺术特色

(一)意象丰富

在冬至古诗中,诗人们常常运用丰富的意象来营造特定的氛围,表达自己的情感。比如梅花,它常常象征着坚韧不拔、不屈不挠的精神,同时也寓意着春天的希望。在寒冷的冬至时节,梅花欲开,给人带来了一丝温暖和希望。如杜甫的《至后》中 “梅花欲开不自觉”,以及朱淑真的《冬至》中 “葵影便移长至日,梅花先趁小寒开”,都通过梅花这一意象,表达了诗人对春天的期待和对生命的热爱。

雪也是冬至古诗中常见的意象。雪的洁白和寒冷,常常象征着纯洁和孤独。杜甫的《冬至》中 “杖藜雪后临丹壑”,描绘了诗人在雪后拄着杖藜面对山沟的孤独景象。白居易的《邯郸冬至夜》中 “抱膝灯前影伴身”,虽然没有直接提到雪,但通过营造的孤独氛围,让人联想到寒冷的冬至夜,外面可能正下着雪。

抱膝影这一意象,则深刻地表现了诗人的孤独之感。白居易的《邯郸冬至夜》中 “抱膝灯前影伴身”,诗人抱膝而坐,只有影子相伴,孤独寂寞之情溢于言表。寒衾这一意象,给人带来寒冷和孤独的感觉。朱淑真的《冬至夜怀湘灵》中 “艳质无由见,寒衾不可亲”,诗人思念着心爱的人,却无法相见,寒冷的被子让人感到孤独。

这些意象的运用,使冬至古诗充满了浓郁的情感氛围,让读者深刻地感受到诗人在冬至这个特殊日子里的情感变化。

(二)虚实结合

虚实结合是冬至古诗中常用的手法之一。不少诗作采用虚实结合的手法,给人强烈的时空穿越感。如杜甫在《冬至》中,“江上” 句为实,“天边” 句为虚;“杖藜” 句为实,“鸣玉” 句为虚。诗人在江边,形容憔悴,独自老去,这是实写。而 “天边风俗自相亲” 则是虚写,通过想象天边的风俗,表达了诗人在孤独中的一种自我安慰。“杖藜雪后临丹壑” 是实写诗人在雪后的行动,而 “鸣玉朝来散紫宸” 则是回忆曾经出仕入朝的情景,是虚写。通过虚实结合,诗人展现了自己在异乡的艰难处境和对过去的回忆。

李商隐的《夜雨寄北》也是虚实结合的典范。诗人实写 “巴山夜雨涨秋池” 的眼前之景,虚写将来与妻子西窗剪烛的恩爱场景。这种虚实结合的手法,以虚写实,表达了对远方爱人的深挚思念。在冬至古诗中,诗人们通过虚实结合,不仅展现了冬至时节的现实景象,还表达了自己对未来的期望、对过去的回忆以及对远方亲人的思念之情。

(三)情感真挚

诗人们在冬至这个特殊的日子里,抒发的情感真挚动人。有思乡之情,如白居易的《邯郸冬至夜思家》中,诗人在邯郸驿里逢冬至,抱膝而坐,孤独寂寞,思念着远方的家人。“想得家中夜深坐,还应说着远行人”,从对方角度出发,更加深刻地表达了诗人对家的思念。

有孤独之感,如朱淑真的《冬至夜怀湘灵》中 “最长夜,独眠人”,冬至夜是一年中最长的夜晚,诗人独自入眠,心中充满了孤独之感。杜甫的《冬至》中,诗人年年至日长为客,穷困潦倒,形容憔悴,独自老去,也充满了孤独之感。

还有对时光流逝的感慨,如陆游的《冬至》中 “岁月难禁节物催,天涯回首意悲哀”,诗人感叹时光飞逝,冬至的到来更增添了天涯游子的悲哀。苏辙的《冬至日》中 “阴阳升降自相催,齿发谁教老不回”,也表达了对时光流逝的无奈。

这些真挚的情感,使冬至古诗具有了强烈的感染力,让读者在阅读中能够深刻地体会到诗人在冬至这个特殊日子里的内心世界。

五、冬至古诗的现代价值

冬至古诗作为中华民族传统文化的瑰宝,在现代社会依然具有重要的价值。

首先,冬至古诗为我们了解古代文化、风俗提供了珍贵的窗口。从这些古诗中,我们可以看到古人对冬至这个节气的重视,了解到古代的祭天习俗、庆贺活动以及各种风俗人情。例如,从韦应物的《冬至夜寄京师诸弟兼怀崔都水》中,我们能感受到古人在冬至夜远离京城、羁旅他乡时的复杂情感,同时也能了解到当时人们对素餐之愧和别离之酸的感慨,以及对故岁欢乐的怀念。又如,权德舆的《朔旦冬至摄职南郊,因书即事》描绘了冬至时节庄重的祭祀场面和祥瑞之兆,让我们对古代的冬至祭祀有了更直观的认识。这些古诗让我们仿佛穿越时空,回到古代,亲身体验那个时代的文化氛围和生活场景。

其次,冬至古诗可以激发我们对传统文化的热爱。在现代社会,随着科技的发展和生活节奏的加快,人们往往容易忽视传统文化的价值。而冬至古诗以其优美的语言、深刻的情感和丰富的文化内涵,能够唤起我们内心深处对传统文化的敬仰和热爱。通过阅读这些古诗,我们可以感受到古人的智慧和才情,领略到传统文化的魅力。同时,冬至古诗也为我们传承和弘扬中华民族的优秀传统文化提供了有力的支撑。我们可以通过学习、赏析这些古诗,将传统文化融入到我们的日常生活中,让传统文化在现代社会焕发出新的活力。

再者,在现代生活中,我们也可以从冬至古诗中汲取情感力量,感悟人生。冬至古诗中所表达的思乡之情、孤独之感以及对时光流逝的感慨,都是人类共有的情感体验。在现代社会,人们也常常会面临离别、孤独和时光的流逝,而这些古诗可以让我们在情感上找到共鸣,给予我们安慰和力量。比如,白居易的《邯郸冬至夜思家》中,诗人在邯郸驿里逢冬至,抱膝而坐,思念远方家人的情感,让我们深刻体会到亲情的珍贵和家的温暖。杜甫的《冬至》中,诗人年年至日长为客,穷困潦倒,形容憔悴,独自老去的孤独之感,也让我们更加珍惜身边的人和美好的时光。陆游的冬至诗中对岁月和人生的感慨,更是让我们在面对时光的流逝时,能够更加从容地面对生活,珍惜当下。

总之,冬至古诗在现代社会具有不可忽视的价值。它们不仅是我们了解古代文化、风俗的窗口,也是激发我们对传统文化热爱的动力,更是我们在现代生活中汲取情感力量、感悟人生的源泉。让我们珍视这些宝贵的文化遗产,传承和弘扬中华民族的优秀传统文化。